みなさんこんにちは。

福岡市中央区天神の歯医者【天神キュア矯正歯科】です。

「口が自然に閉じにくい」

「口元を意識していないと口が開いてしまう」

このような状態は、見た目だけでなく機能的な問題があり、口腔内や全身の健康にも影響している可能性があります。

口が閉じない原因は1つではなく、口周りの筋肉や口呼吸、歯並びなど複数の原因が関係していることが多いと考えられています。

そのため、矯正治療で改善できるケースもありますが、原因によっては別のアプローチが必要になる場合もあります。

そこで今回は、口が閉じない原因・矯正で改善できる症例・放置するリスク・矯正後のケアまでわかりやすく解説します!

目次

口が閉じない原因とは?

口が閉じられない状態は、見た目の問題だけでなく、歯や口の健康に影響を及ぼします。

代表的な原因を4つご紹介します!

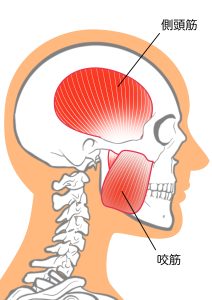

1 口周りの筋力不足

口元を閉じるためには、口輪筋(こうりんきん)や頬の筋力のバランスが整っている必要があります。

しかし、顎が成長している幼少期に柔らかい食べ物ばかり食べていたり、噛む回数が少ない生活を続けたりしていると、口周りの筋肉が十分に発達しません。

そうすると、無意識の時に口が閉じにくく、ぽかんと開いてしまうことがあります。

また、スマホやゲームなどで長時間前傾姿勢が続くと、顎の位置が下がりやすくなります。

そうすると、筋力が偏ってしまい、さらに口が閉じにくくなることもあります。

【改善するためには】

- しっかり噛む習慣をつけることが大切なため、歯ごたえのある食材を噛む

- 口呼吸などの歯並びが悪くなるくせを改善する必要があり、筋力が低下している場合にはMFT(口腔筋機能療法)を行って口周りの筋力をトレーニングする

2 鼻づまり・口呼吸

アレルギー性鼻炎や慢性的な鼻づまりがあると、鼻での呼吸がしづらくなり、無意識のうちに口呼吸が増えやすくなります。

口呼吸が習慣になると、舌が低い位置に下がりやすくなり、口を閉じるための筋肉(口輪筋)が弱くなる傾向があります。

そうすると、鼻呼吸ではなく口呼吸になりやすくなってしまい、むし歯や歯周病のリスクが増えてしまいます。

このような場合は、歯科治療だけでなく耳鼻科での鼻づまり改善も必要です。

そのため、耳鼻科に相談して鼻呼吸ができる環境を整えることが、根本的な改善につながります。

【改善するためには】

鼻呼吸を意識したトレーニングを行う

トレーニング例

- 口を閉じて鼻から吸う練習

軽く唇を閉じ、鼻からゆっくり息を吸い、鼻から吐きます。

この時、1回あたり5〜10秒かけて呼吸をしましょう。 - 運動中の鼻呼吸

ウォーキングや軽いジョギングをしながら、意識してできるだけ鼻で呼吸する習慣をつけます。

耳鼻科に通院して鼻炎やアレルギーの治療を行いましょう

3 肥満による圧迫

体重が増えると、首や喉まわりに脂肪がつきやすくなります。

そうすると、下あごや舌が後方・下方へ押され、口を自然に閉じにくくなることがあります。

特に「睡眠時無呼吸症候群」がある場合は、睡眠中に口呼吸が習慣化しやすく、日中も口が開きやすくなる傾向があります。

【改善するためには】

体重管理

栄養バランスを意識した食事や有酸素運動(ウォーキング・水泳など)を継続し、首まわりの脂肪を減らすことで気道が広がりやすくなります。

睡眠時無呼吸の検査・治療

耳鼻科や睡眠外来での検査を受け、必要に応じてCPAP療法やマウスピース治療などを行うと、睡眠中の口呼吸の改善が期待できます。

4 歯並びの問題

歯の噛み合わせや位置の異常によって、唇を閉じようとしても上下の歯が当たってしまい、無理に力を入れないと口が閉じられない場合があります。

特に前歯の位置が大きくずれていると、唇の筋肉に力がかかってしまい、見た目や発音にも影響を及ぼす可能性があります。

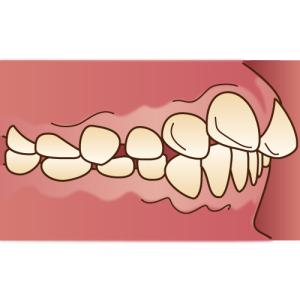

上の歯が前に出ている「出っ歯」

上の前歯や上顎自体が前に出ていて、唇が閉じにくい状態です。

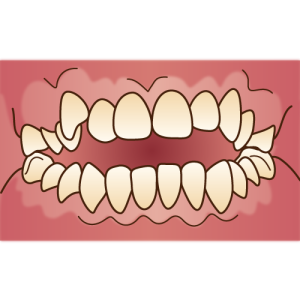

下の歯が前に出ている「受け口」

下の前歯や下顎自体が前に出ていて、咀嚼や発音に影響が出やすい状態です。

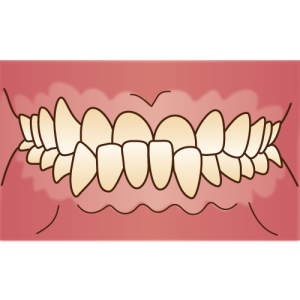

上下の前歯が噛み合わない「開咬」

奥歯は噛んでいるのに前歯が上下で接触しないため、食べ物を前歯で噛み切りにくい状態です。

【改善するためには】

これらは矯正治療によって改善できる場合が多く、口元の見た目だけでなく、噛む・話すといった機能面の向上も期待できます。

矯正治療で改善できる歯並びとは?

矯正治療は、口が閉じにくい原因の中でも「歯並び」や「噛み合わせ」が原因の歯並びに効果が見込めます。

矯正治療を行うと審美面だけでなく、噛む・話すといった機能面の改善も期待できます。

・出っ歯

上顎前突とも呼ばれ、上の前歯や上顎全体が前方に突出している状態です。

見た目の問題だけでなく、口を閉じようとすると唇が前歯に引っかかり、強く力を入れないと閉じられないことがあります。

重度の場合、安静時でも唇が閉じきらず、口呼吸や口腔内の乾燥が慢性化します。

顎の成長を促す(成長期の場合)

永久歯が生え変わっていないお子様は、顎の成長が続いているため機能的矯正装置を使い、

上顎の過剰な成長を抑えたり、下顎の成長を促進したりすることで、骨格的なバランスを整えることができます。

そうすると、顎のバランスを整えながら永久歯が正しい位置に生えてくるように促すことができるため、将来的な抜歯の必要性を減らせることもあります。

ワイヤー矯正による歯列の後方移動

ワイヤー矯正は、ブラケットとワイヤーを使って、上の前歯を少しずつ後方に移動させます。

また、前歯だけでなく奥歯の位置や噛み合わせ全体を考慮しながら調整するため、見た目だけでなく、口元全体のバランス改善が見込めます。

マウスピース型矯正との併用

軽度〜中等度の出っ歯なら、インビザラインなどのマウスピース型矯正で歯を後ろに下げることも可能ですが、大幅な移動や骨格性の出っ歯にはワイヤー矯正との併用が有効です。

・受け口

下顎が前に出ている状態で、歯科では反対咬合と呼ばれることもあります。

口元の見た目の印象に影響するだけでなく、機能的な面でもデメリットが多く、前歯で食べ物を噛み切りにくくなったり、

サ行やタ行などの発音が聞き取りにくくなったりすることがあります。

また、唇が閉じにくく、無意識に口が開いてしまう場合もあります。

軽度〜中等度の場合は歯の傾きを改善する矯正治療

反対咬合の中には、歯の傾きが原因で上下の前歯が逆になっている「歯並びに由来」する場合があります。

この場合、ワイヤー矯正やマウスピース型矯正で、前歯の傾きを正しい位置に動かすことで受け口の改善が見込めます。

特に成長期のお子様の場合は顎の成長バランスを整えるために上顎の成長を促し、下顎の前方成長を抑える装置を使うこともあります。

骨格性の場合は外科矯正も検討

下顎の骨が大きく前に出ている、または上顎の骨が小さい骨格性の受け口は、矯正治療だけでは十分な改善が難しいケースがあります。

この場合、外科矯正を行い、上下の顎のバランスや位置関係を整えます。

手術前後にはワイヤー矯正を行い、噛み合わせや歯列を整えることで、機能面と審美面の両方を改善が期待できます。

・開咬

奥歯は噛んでいるのに上下の前歯が噛み合わず、前歯の間にすき間ができている状態です。

前歯が噛み合っていないため食べ物を前歯で噛み切りにくく、発音時に空気が漏れるためサ行やタ行などが聞き取りにくくなることがあります。

また、常に口が開いている状態になりやすく、見た目や機能面の両方に影響を与えます。

その原因は多くの場合、指しゃぶりや舌を出すくせ、慢性的な口呼吸などの生活習慣が関係しています。

これらが長期間続くと、顎の成長や歯列の発育に影響します。

MFT(口腔筋機能療法)の併用

MFTで舌の正しい位置や飲み込み方をトレーニングすることで、歯並びが悪くなる生活習慣の改善を促します。

ワイヤー矯正で上下の歯を正しい位置に誘導

ブラケットとワイヤーを用いて、上下の歯がしっかりと噛み合うように細かく調整します。

開咬は奥歯の高さや歯列全体のバランスにも影響するため、部分的な歯の移動だけでなく噛み合わせ全体を考慮した治療が必要です。

口が閉じないことによるリスク

口が閉じにくい状態を長期間放置すると、見た目だけでなく、口腔内の環境や全身の健康にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。

口腔内の乾燥

口が閉じにくい状態が続くと、口の中が乾燥します。

唾液には歯の表面を守り、細菌を洗い流す「自浄作用」がありますが、乾燥によってこの働きが低下します。

そうすると、むし歯や歯周病のリスクが高まり、これらの進行も早くなる傾向があります。

さらに、就寝中の口呼吸は唾液の分泌が減るため、朝起きた時に口がネバつく、口臭が強くなるといった症状が出やすくなります。

歯並びの悪化

口呼吸が続くと、舌が低い位置に下がったままになり、唇や頬の筋力バランスが崩れやすくなります。

この状態は頬や唇かたの圧が弱まり、内側からの舌圧が強くなるため、出っ歯や開咬などの歯並びの悪さを悪化させる可能性があります。

特に成長期のお子さんは、顎の発育や顔の骨格にも影響を及ぼし、将来的に矯正治療が長期化や難易度が上がるリスクがあります。

矯正後に気をつけたいケアと習慣

矯正治療で歯並びを整えても、歯並びが悪くなる習慣や筋肉バランスの悪さが改善されなければ再び口が開きやすくなります。

- MFT(口腔筋機能療法)で口輪筋のバランスを整え、舌の正しい位置を維持する

- 鼻呼吸の習慣化

- 食事をしっかり噛むことを意識する(噛み応えのある食材を食べる。)

- 定期的なメンテナンスで噛み合わせをチェックする

【まとめ】

口が閉じられない原因は、1つだけでなく。筋肉・呼吸・歯並びなど様々な要因があります。

特に歯並びや噛み合わせが原因の場合、矯正治療で改善できるケースが多いですが、歯並びが悪くなる習慣や口周りのトレーニングも並行して行うことが大切です。

「口が閉じないのは癖だから…」と放置せず、早めに歯科や耳鼻科での診断を受けることが大切です。

当院は、数多くの矯正治療を行っており、表側矯正、裏側矯正(舌側矯正)、マウスピース型矯正に対応しています。

患者様のご希望と歯並びに応じてより良い矯正方法をご提案しますので、お気軽にご相談ください!

【天神キュア矯正歯科のSNS紹介】

天神キュア矯正歯科では、SNSで毎週、歯科に関する情報をシェアしています!

歯列矯正に役立つ豆知識や実際の症例写真、休診日のお知らせなど、さまざまな情報をホームページやSNSにて掲載中です。

特にInstagramやTikTokでは、動画でわかりやすくご紹介していますので、ぜひご覧ください(*^^*)

\天神キュア矯正歯科のSNSはこちら/

→Instagram

→TikTok

「SNSを見ました!」とお声がけいただけると、スタッフ一同とても励みになります。もし参考になった投稿があれば、ぜひお気軽に教えてくださいね。

フォローやいいねもお待ちしております!