こんにちは(*^▽^*)

「天神キュア矯正歯科」です!

いつも当院のブログをご覧いただきありがとうございます(o*。_。)o

「歯を抜いた後って、その部分はどうなるの?」

「抜いたところの骨って、ちゃんと元に戻るの?」

このような疑問はありませんか?(。´・ω・)?

親知らずや矯正治療のための抜歯など、歯を抜いた経験がある方は多いでしょう。

しかし、抜歯後の治癒過程や骨がどのようにできるのか、詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。

そこで、本記事では、歯を抜いた後の治癒過程、骨の再生を早める方法、抜歯後の過ごし方について解説します!

これから抜歯を控えている方は、ぜひ参考にしてください(^O^)/

抜歯について

抜歯とは、文字通り「歯を抜くこと」を指します。

抜歯とは、文字通り「歯を抜くこと」を指します。

抜歯が必要となる理由は様々ですが、主なものとして「親知らず」「矯正治療」「虫歯」が挙げられます。

親知らず

親知らずとは、前から数えて8番目、一番奥に生えてくる歯で「第三大臼歯」または「智歯(ちし)」とも呼ばれます。

一般的に10代後半から20代前半に生えてくることが多く、「親に知られることなく生えてくる」ことが名前の由来の一つです。

親知らずは上下左右に4本生えるのが一般的ですが、人によっては全くなかったり、本数が少なかったりすることもあります。

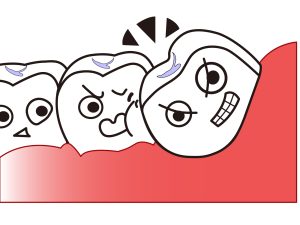

親知らずが正常にまっすぐ生えていれば特に問題はありません。

しかし、横向きに生えていたり、斜めに傾いていたりする場合は注意が必要です(>_<)

このような親知らずは、隣の歯を押して歯並びを悪くしてしまう可能性が高いです。

特に下の前歯は動きやすいので心当たりがあるかたも多くいらっしゃるのではないでしょうか。

また一番奥になるので歯磨きをしても歯ブラシの毛先が当たりにくく虫歯になったり、磨き残しが原因で歯肉が腫れてしまうことがあります。

親知らずが原因で手前の歯に悪影響を及ぼす可能性が高い場合は、抜歯をすすめることが多いです!

矯正治療のための抜歯

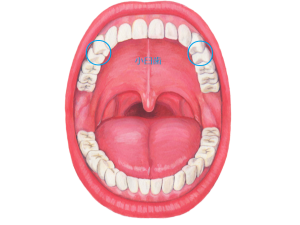

歯列矯正では、歯を並べるスペースを確保したり、正しい噛み合わせを作るために抜歯を行うことがあります。

矯正治療の場合、主に前から4・5番目の「小臼歯(しょうきゅうし)」と呼ばれる歯が選ばれることが多いです。

ただし、治療計画や症例によって前歯や奥歯を抜くこともあります。

虫歯による抜歯

小さな虫歯であれば、虫歯を取り除いた後に歯科用のレジンで充填をし修復します。

また、神経まで進行した虫歯でも、適切な処置をして被せ物をすることで歯を残せる場合もあります。

しかし、虫歯が進行し、歯を残すことが難しいと判断された場合は、抜歯を選択せざるを得ません。

抜歯した場合、そのまま放置すると隣の歯が動いたり対になる歯が伸びてきたりすることがあります。

そのため、抜歯後はインプラント・ブリッジ・入れ歯などの人工歯を入れる治療が必要です。

歯を抜いたところはどうなるの?骨はできる?

抜歯すると、お口の中ではどのような変化が起こるのでしょうか?(。´・ω・)?

ここでは、治癒過程を時間の経過とともに見ていきましょう!

当日:血餅の形成

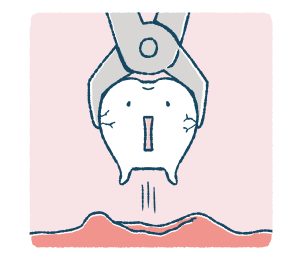

抜歯によってできた穴は「抜歯窩(ばっしか)」と呼ばれます。

抜歯後、止血されると抜歯窩に「血餅(けっぺい)」という血の塊ができます。

この血餅は、ちょうどかさぶたのような役割を果たし、骨がむき出しにならないように保護してくれるもの。

もし、この血餅が剥がれてしまうと、治りが遅くなるだけでなく、「ドライソケット」という、ズキズキとした強い痛みを伴う状態になることがあります。

ドライソケットは、骨が露出してしまい、治癒がスムーズに進まないために痛みが生じる状態です。

喫煙やうがいを強くしすぎることが原因となる場合もあるので、注意が必要です(;´・ω・)

3~4日後:上皮化の開始

抜歯後3~4日経つと、抜歯窩の周囲から歯肉の回復がゆっくりと始まります。

1週間後:肉芽組織への変化

抜歯から1週間ほど経つと、抜歯窩は「肉芽組織(にくげそしき)」という、新しい組織に変化していきます。

肉芽組織とは、傷口を治すために作られる、線維状の結合組織のこと。

この段階まで治癒が進めばドライソケットの心配も少なくなります。

3~4週間後:骨の再生開始

肉芽組織がさらに変化し、骨の再生が始まります。

抜歯後1~3ヶ月:歯肉による被覆

時間をかけて埋まってきた抜歯窩の凹みが、ほぼ歯肉で覆われ、見た目は治っているように見えます。

しかし、この段階では内部の骨はまだ治癒過程にあります。

骨ができるまでには、もう少し時間が必要なのです(`・ω・´)

半年~1年後:骨の完成

抜歯から半年~1年後には、成熟した緻密な骨ができあがり、歯肉と骨の治癒が完了します!

骨の再生を早める方法はある?

歯を抜いた後の穴(抜歯窩)は、放っておくと骨や歯ぐきが痩せて、その幅も高さも失われてしまうことがあります。

そこで、抜歯と同時に「補填材」というものを埋めることがあります。

抜歯後の傷口から出る出血は、骨や歯ぐきが再生するのにとても大切なものです(੭ु´・ω・`)੭ु

補填材を抜歯直後に埋めることで、出血をスポンジのように吸い込み、抜歯窩に留まります。

そうすることで骨の再生を促してくれるのです。

では、実際に抜歯時に使われる補填材には、どんな種類があるのでしょうか?(。´・ω・)?

代表的なものをいくつかご紹介します!

テルプラグ

テルプラグは、コラーゲンを主成分とする吸収性の止血剤です。

歯肉の治癒を促進する効果が期待できます!

骨にも約2割程度コラーゲンが含まれているため、骨の再生にもある程度の効果が見込めます。

スポンゼル

スポンゼルは、ゼラチンでできた材料で、傷の表面に強く付着することで止血効果を発揮します。

薬理効果は大きくありませんが、絆創膏のように傷口を保護することで止血を助ける役割を果たします。

ボナーク

ボナークは、骨と似た成分でできた補填材です。

骨が失われた部分に充填すると、内部の微細な穴に骨の代謝に関わる細胞などが入り込み、材料の分解と同時に新しい骨の形成が促進されます。

骨の再生効果が最も高いと考えられています。

抜歯後の過ごし方

矯正治療では、歯を動かすスペースを作るために、小臼歯を抜歯することが多くあります。

矯正治療をスムーズに進めるためにも、抜歯後の過ごし方についていくつか大切な注意事項をお伝えします!

当日は安静に

当日は、血行が良くなるような激しい運動や飲酒は控えてください。

入浴はシャワー程度にとどめ、体を温めすぎないように注意しましょう(;´・ω・)

うがいは優しく

強い力でうがいをすると、血餅(けっぺい)が剥がれてしまう可能性があります。

うがいは優しく行いましょう。

処方された薬はきちんと服用

歯科医師から処方された薬は、指示通りに正しく服用しましょう。

痛み止めや感染予防の薬などが処方されることがあります。

患部を触らない

抜歯した箇所は、指や舌で触らないようにしましょう!

細菌感染のリスクを高めてしまう可能性があります。

抜糸と消毒

抜糸(ばついと)や消毒は、歯科医師から指示された日時に必ず来院するようにしましょう。

余談ですが、歯科では糸を取る抜糸(ばっし)のことを「ばついと」と呼びます。

これは、歯を抜くことも「抜歯(ばっし)」と言うためです(´・∀・`)

まとめ

歯を抜いた後、抜歯窩(ばっしか)と呼ばれる穴には、まず血餅(けっぺい)と呼ばれる血の塊ができ、その後、肉芽組織(にくげそしき)へと変化します。

そして、時間をかけて骨が再生し、最終的には半年から1年ほどで歯肉と骨の治癒が完了します。

抜歯後、時間をかけて骨が完成することが分かりましたね(‘ω’)

抜歯後は無理をせず安静にすることが大切です!

そして、抜糸や消毒は歯科医師から指示された日時に必ず来院するようにしましょう!!

【当院のSNSご紹介】

当院はSNSで役立つ情報や、症例などをご紹介しております☆

WAXの使用方法や歯磨きの仕方など、矯正治療に気になる情報を多数紹介中です!

保存しておくと後から見返すこともできるので便利ですよ(*^^*)

毎週更新しておりますので、是非フォローしてお待ちください(*^^*)

ブログも毎週更新しておりますので、

気になる記事がありましたら是非今後ともご覧頂ければと思います!

ブログを読んで頂きありがとうございました!

当院のカウンセリング予約は→こちらからです(^_-)-☆

是非お待ちしております!