みなさま、こんにちは!天神キュア矯正歯科です(^o^)/

舌が普段、口の中のどこにあるか意識したことはありますか?(。´・ω・)?

舌の筋肉は、顎の成長や歯列の調和を維持する大切な働きを持っています。

不適切な舌の位置をそのままにしておくと、歯並びの悪化を招く可能性があります。

本記事では、舌の位置異常が引き起こす健康リスクや、改善策について、詳しく解説します!

目次

健全な歯並びに口周りの筋肉バランスが重要な理由

歯の生える位置は、お口周辺の筋肉が平衡を保つことで安定します。

舌は、顎の発育を助け、歯を内側から適度な力で支える役割を持っています。

一方、唇や頬の筋肉は、外側から適度な圧力で理想的な歯並びを維持しています。

しかし、舌・唇・頬の筋肉の力関係が崩れてしまうと、歯並びが悪化する要因になることがあります。

舌の望ましい状態・注意が必要な状態

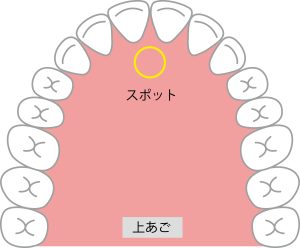

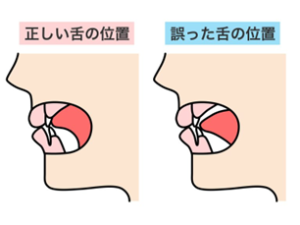

基本的な舌の状態は、自然と上顎に持ち上がっているのが最適な配置とされています。

最も重要なポイントは、舌の先端が上の前歯後方の口蓋にある小さな隆起部分(スポット)に接触していることです。

この状態を保つことで、舌は歯や顎に適度な力を与え、バランスの良い口腔環境をサポートします。

逆に、この位置が維持できていないと、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす可能性があります。

【望ましい状態】

- 舌の先が前歯の裏に置かれている

- 口を閉じているときに上顎にぴったりとついている

- 鼻呼吸ができている

- 舌が上に上がっていても疲れない

- 飲み込む時にも上顎に保持されている

【注意が必要な状態】

- 無意識に口がぽかんと開きやすい

- 舌を上顎に維持できない

- 舌先が歯に当たっている

- 飲み込む際や会話時に舌が前に出る

- 舌の縁に歯型がついている

- 寝てる間によだれが出る

どうして舌が下がる?「低位舌」になる理由

下顎に落ちている状態のことを「低位舌(ていいぜつ)」と呼びます。

主な原因は舌の筋力が弱くなっていることや、指しゃぶり、口呼吸などさまざまです。

舌の側面にギザギザとした歯型が残りやすく、口呼吸が定着しているなどの特徴が見られます。

この状態は、歯並びの悪化を招くだけでなく、口の中の乾燥による虫歯や歯周病の問題が発生しやすく、さらに、口臭などのリスク要因となると言われています。

舌の位置異常が招くトラブルとは?

①歯並の悪化を招く

舌の位置異常や、前に出る癖を放っておくと、出っ歯や歯が凸凹に並ぶ叢生(そうせい)など、歯並びの問題を引き起こす可能性があります。

②発音がしづらい

発音が不明瞭になりやすく、舌の筋力を使って発音する「タ行」や「ナ行」が発音しづらくなることがあります。

③口呼吸の習慣化

不適切な舌の位置によって口で呼吸する習慣がついてしまうことがあります。

口呼吸が続くと、口の中が乾燥して唾液の働きが低下し、細菌が繁殖しやすい状態になります。

そのため、口臭が強くなったり、口の中がネバついたりといった不快感を感じやすくなるケースがあります。

④虫歯・歯周病リスクの増加

低位舌の影響で口呼吸が習慣化すると、口の中が乾き、唾液の働きが十分に発揮されなくなってしまいます。

その結果、細菌が増殖しやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

体の不調と舌の意外な関係

舌と体の健康は関係がないように思えるかもしれませんが、実は体の不調の原因になっていることもあります。

以下に、全身の健康にどのような影響を与えるのかについて、具体的にご紹介します。

喉の炎症・風邪を引きやすい

通常、鼻で呼吸することで外からの細菌やウイルスの侵入を防ぐことができます。

しかし、舌の位置が正しくないと口で呼吸するようになってしまい、のどに炎症が起きやすくなって、体調不良の原因となる場合があります。

いびき・無呼吸症候群の一因に

舌が下がっていると、仰向けに寝たときに舌が喉の奥に落ち込みやすくなり、気道を狭めてしまいます。

その結果、いびきや睡眠時無呼吸症候群を引き起こす原因となる場合があります。

これにより、夜間の眠りが浅くなり、日中の眠気や集中力の低下、慢性的な疲労感を感じることもあります。

肩こり・頭痛の原因になる

舌の位置が悪いと、口元や顎、首周りの筋肉に余計な力が入り、結果的に姿勢が悪くなってしまうことがあります。

特に長時間のスマートフォンやパソコン使用により、猫背気味の姿勢に舌の低位が加わると、首や肩にかかる負担が大きくなり、肩こりや頭痛につながることがあります。

舌の悪習慣が生む噛み合わせ問題

叢生(乱杭歯)

歯が重なって生えたり、ねじれたりしてきれいに並ぶことができなくなる状態の歯並びは、スペース不足により生じます。

舌の筋力が落ち、本来あるべき位置より低い位置に下がってしまうと、顎が劣成長になり、「狭い顎」になりやすいため、叢生が起こりやすくなります。

出っ歯(上顎前突)

出っ歯は、上顎の前歯が前方向に飛び出している状態を指します。

舌が前歯に内側から外方向に圧力をかけ続けていると、少しずつ前歯が外向きに移動し、出っ歯になりやすくなります。

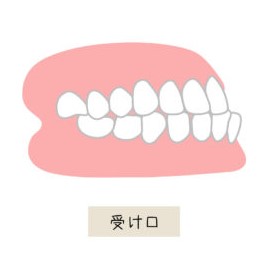

受け口(下顎前突)

受け口は、上の歯より下の歯が前方に位置している症状のことです。

下の前歯を押し出す舌癖があると、下の前歯が押し出されたり、下顎の過成長が進んだりするため、噛み合わせが逆転してしまう場合があります。

開咬

上下の前歯がきちんと接触せず、間に空間が生じてしまう症状を開咬と呼びます。

この状態は、舌を前方に押し出す習慣が引き金となる場合があります。

食べ物を前歯で切断することが困難になったり、言葉の発音がはっきりしなくなったりする問題が生じます。

特にものを飲み込む時に舌の突出がある人は要注意です。

舌癖・位置を改善するための方法

鼻呼吸に変える

意識的に口を閉じて舌の位置を見直し、鼻での呼吸を心がけることで口呼吸を減らすことができます。

口をしっかりと閉じる習慣により、安定した位置を保ちやすくなります。

鼻呼吸を習慣にすることが大切ですが、鼻炎などで鼻が詰まりやすい人は、その症状を改善することも必要です。

矯正による歯並び・噛み合わせの改善

歯並びの問題によって「舌が前に出やすい」「口がうまく閉じられない」と感じている方は、歯列矯正によって舌が収まりやすくなることがあります。

MFT(口腔筋機能療法)

矯正歯科に相談して、MFT(口腔筋機能療法)を受けるのもおすすめです。

矯正治療と併用すれば、より歯並びが安定しやすくなります。

MFTでは、正しい呼吸法や飲み込み方、口唇の使い方などもトレーニングの対象となります。

これにより、口周りの筋肉のバランスが整いやすくなります。

お子様の舌のチェックと早期改善のおすすめ

子どもは成長の過程で舌の癖がつきやすい時期です。

特に乳歯から永久歯に生え変わる頃は、歯並びが決まる重要な時期でもあります。

この時期に舌の場所や動きに問題があると、顎の発育や永久歯の歯並びに大きな影響を与える可能性があります。

小さい頃からの習慣に気をつけることで、将来の歯並びトラブルや、大掛かりな治療を回避できる可能性があります。

保護者の方は、日常生活の中でお子様の癖をよく観察し、気になることがあれば早めに歯科医院でアドバイスを受けましょう。

最後に

日常で舌を意識することは少ないかもしれませんが、何気なく繰り返している癖や習慣が、歯並びの乱れを引き起こす原因になっているかもしれません。

また、歯並びと舌の位置は互いに影響し合う関係にあり、歯並びが乱れていることで、舌が健全な位置を保てないこともあります。

そのため、すでに出っ歯や受け口、歯列が凸凹になっているなどの問題がある方は、矯正治療を検討されることをお勧めします。

当院では、舌の癖や口腔習慣に関するアドバイスも受けられます。

歯並びにお悩みの方は、カウンセリングにてお気軽にご相談ください(^^♪

【当院のSNSご紹介】

当院はSNSで役立つ情報や、症例などをご紹介しております☆

WAXの使用方法や歯磨きの仕方など、矯正治療に気になる情報を多数紹介中です!

保存しておくと後から見返すこともできるので便利ですよ(*^^*)

毎週更新しておりますので、是非フォローしてお待ちください(*^^*)

ブログも毎週更新しておりますので、

気になる記事がありましたら是非今後ともご覧頂ければと思います!

ブログを読んで頂きありがとうございました!

当院のカウンセリング予約は→こちらからです(^_-)-☆

是非お待ちしております!