こんにちは!天神キュア矯正歯科です(^o^)/

皆さんは、歯並びと噛み合わせの違いをご存じですか?(。´・ω・)?

どちらも同じように感じるかもしれませんが、実際にはそれぞれ異なる意味を持ちます。

特に受け口(下顎前突)の場合、きれいに見える歯並びでも噛み合わせが崩れていることがあります。

このようなケースでは、一見、問題がなさそうに見えてしまいますが、時間がたつにつれてトラブルが起こる可能性があります。

今回は、歯並びと噛み合わせ、ぞれぞれの異なる点や、理想の基準、受け口と噛み合わせの関係についてご説明します!

目次

歯並びとは?

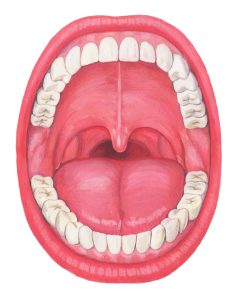

見た目の美しさを指しているのが「歯並び」です!

歯科では「歯列」と呼び、審美性や歯磨きのしやすさなどに関連があります。

歯並びは見た目に関わる要素であるため、噛む機能そのものには直接影響しない場合があります(´・∀・`)

見た目が整っていることが美しい歯並びとして認識されがちですが、それだけでは歯の健康や機能には十分ではありません。

正常な歯並びの基準

- 歯が凸凹していない

- 歯列がきれいな弧を描いている

- 前歯の中央ライン(正中線)が合っている

- 上の前歯が少し下の前歯に被る

- 歯と歯の間に目立つ隙間がない

噛み合わせとは?

一方で、噛み合わせは、上下の歯がどのように接しているかを意味しており、食べる・話すといった口腔機能において重要な役割を持ちます。

そのため、顎や筋肉に余計な負荷をかけずにスムーズに咀嚼できる状態が望ましいです。

歯や顎の健康を保ちやすくなり、将来的なトラブルを防ぐことにもつながります。

正常な噛み合わせの基準

- 前歯に過剰な力がかからない

- 顎や周囲の筋肉に違和感や痛みが無い

- 左右の噛む力が均等に分散されている

- 奥歯は上顎の1歯対下顎の2歯で噛み合っている

- 上下の犬歯が相互にしっかりと噛んでいる

歯並びが良いけど受け口になっているケースはあるの?

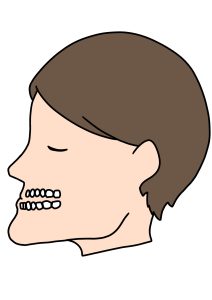

受け口は、下の前歯が上の前歯を超えて前に出ている状態です。

遺伝や骨の成長バランスに加え、生活習慣や癖(指しゃぶりや口呼吸など)が受け口を引き起こすことがあります。

これらの原因が複合的に作用することが多いため、症状には個人差があります。

歯並びに異常がなくても、歯科検診を受けて確認することが重要です。

横顔がしゃくれた印象になるだけでなく、食べ物を噛む際や発音にも影響を与えることがあります(-_-;)

特に、以下のようなケースでは歯並びが整っていても受け口の状態になることがあります。

- 前歯の位置だけが反対になっている

歯並びが重なったりねじれているなどのガタつきがなく、きれいなアーチ型をしている状態でも、前歯だけが受け口になっているケースがあります。 - 歯並びは整っているが顎の骨格に原因がある

顎の成長が成長しすぎている場合や、遺伝により骨格が受け継がれた場合は、歯列そのものはきれいに並んでいても、

上顎と下顎の骨格のバランスによって受け口が発生していることがあります。

受け口をそのままにしておくリスク

①自信が持てない

横方向から見ると下顎が目立ちやすく、Eライン(横顔の美しさを測る基準)のバランスが崩れているため、口元の印象が悪くなることがあります;つД`)

このような見た目にコンプレックスを感じ、見た目に対する自信をなくす方も多いです。

②咀嚼機能の低下

噛み合わせが反対になっているため、食べ物を十分に噛み砕けないことがあります。

その結果、消化不良を起こしやすくなり、栄養の吸収にも影響を及ぼす可能性があります。

長期的に見ると、胃腸への負担が増し、全身の健康にも悪影響を与えることがあります。

③発音・滑舌が不明瞭になりやすい

受け口の場合、特に「サ行」や「タ行」の発音が不明瞭になりやすいです(>_<)

下顎が前に出ていることで、舌の位置が正しく保たれず、滑舌が悪くなることがあります。

言葉や滑舌がはっきりしないと、コミュニケーションに困難を感じることもあります。

④歯の寿命が短くなる

受け口による噛み合わせのズレがあると、歯がすり減ったり、ひび割れや破折のリスクが高まります(-_-;)

また、長期間にわたって負担がかかることで、歯茎や骨に影響を及ぼし、歯周病が進行しやすくなります。

これらが積み重なると、最終的に歯を失う危険性が増します。

⑤顎関節症

受け口によって噛み合わせがずれると、顎関節に過度な負担がかかる可能性があります。

顎の痛みや口の開閉時にカクカクとした音がするなどの症状が現れます。

さらに進行すると、口を大きく開けることが困難になり、食事や会話に支障をきたすことがあります。

また、顎関節症の影響で、頭痛や肩こりなどの体調不良に波及することもあります。

⑥虫歯・歯周病のリスク

受け口の影響で下唇が内側から押されて口をしっかり閉じにくくなると、無意識のうちに口呼吸が増え、口腔内が乾燥しやすくなります。

口の中が乾燥すると、唾液の自浄作用が十分に働かず、細菌が繁殖しやすくなるため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

受け口を改善する方法

①矯正治療(ワイヤー矯正・マウスピース型矯正(インビザライン))

歯並びの乱れが受け口の原因となっている場合、矯正治療が効果的です。

主な方法として、ワイヤー矯正やマウスピース型矯正(インビザライン)があり、それぞれの特徴に応じて適した治療法が選ばれます。

- ワイヤー矯正

歯にブラケット装置を固定し、ワイヤーの力で引っ張ることで歯の位置を移動させます。

従来の表側矯正と、歯の裏側に装置を付ける裏側矯正(舌側矯正)、ハーフリンガル矯正があります。

裏側矯正は歯の裏側に装置を取り付けるため、外からはほとんど見えず、審美性に優れています。

ハーフリンガル矯正は上顎は裏側に装置を付け、下顎は表側に装置を付ける矯正方法になります。

表側矯正と裏側矯正のいいところを集めたような方法で、目立ちにくく、費用を抑えることが可能です。 - マウスピース型矯正(インビザライン)

プラスチック製のマウスピースを使用して、段階ごとに交換していくことで理想の歯並びへ動かします。

透明で目立ちにくいため、見た目を気にせず矯正治療を進められます。

また、取り外しが可能なため、食事や歯磨きの際に不便を感じにくく、衛生的に使用できる点も大きなメリットです。

矯正治療を検討する際は、専門の歯科医院で精密検査を受け、自分に適した方法を選ぶことが重要です!

②外科矯正(サージェリーファースト)

骨格的な問題がある場合、歯列矯正だけでは十分な改善が難しいことがあります。

このような場合、外科手術を行い、顎の位置を調整する方法が必要になることもあります。

当院では「サージェリーファースト」という方法を採用しています。

サージェリーファーストは、外科手術を矯正治療の前に行う方法で、骨格的な問題を早期に改善することで、その後の矯正治療がスムーズに進みます!

手術後は矯正装置で歯の位置を微調整し、最終的に理想的な噛み合わせに仕上げます。

まとめ

同じような意味に捉えられる「歯並び」と「噛み合わせ」ですが、見た目がきれいに整っている歯並びでも、噛み合わせの問題が解決しない場合があります。

歯並びに問題がない場合でも、噛み合わせに問題がある場合は、歯や顎関節に負担がかかったり、発音や食事に支障をきたしたりするリスクがあります。

特に歯がすり減っている場合や、顎に痛みがある場合は、治療を検討することが望ましいでしょう。

人によって原因が異なるため、外科処置が必要な場合もあれば、矯正治療のみで効果が見られる場合もあります。

気になる症状があれば、歯科医院で専門的な診断を受け、適切な治療方法を見つけましょう。

矯正治療をご検討の方は、当院のカウンセリングへお気軽にご相談ください(^o^)/

【当院のSNSご紹介】

当院はSNSで役立つ情報や、症例などをご紹介しております☆

WAXの使用方法や歯磨きの仕方など、矯正治療に気になる情報を多数紹介中です!

保存しておくと後から見返すこともできるので便利ですよ(*^^*)

毎週更新しておりますので、是非フォローしてお待ちください(*^^*)

ブログも毎週更新しておりますので、

気になる記事がありましたら是非今後ともご覧頂ければと思います!

ブログを読んで頂きありがとうございました!

当院のカウンセリング予約は→こちらからです(^_-)-☆

是非お待ちしております!